2019/11/13

雇用保険番号の基礎知識|番号の確認方法から電子化のメリットまで

企業の中でも経営者や人事担当の仕事についている方の中には、雇用保険番号という言葉を目にしたことがある方も多いでしょう。しかし、雇用保険番号とは一体何なのか、どういった役割を持っているのかなど詳しくは知らないという方もいるのではないでしょうか。

そこで、この記事では雇用保険番号についての基礎知識を紹介します。また、確認方法や管理方法など、実際に雇用保険番号を扱う際のことについても触れていきます。特に仕事上で雇用保険番号を取り扱う必要がある方などは、ぜひ目を通してみてください。

この記事の目次

[閉じる]1.雇用保険番号とは?

まず最初に、そもそも雇用保険番号とは何なのかについて説明します。

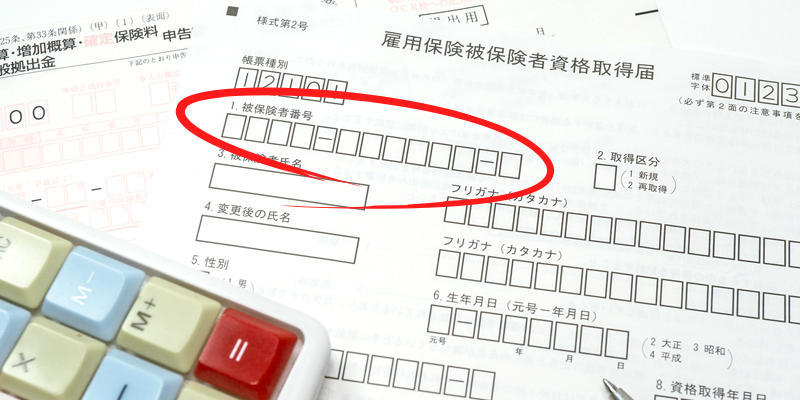

雇用保険番号とは、簡単に言うと「雇用保険被保険者1人1人を対象として与えられた番号」のことを指します。

主に転職・退職の際に必要とされる番号であり、雇用者を番号化することで管理を容易にするという役割があります。

1-1.雇用保険番号の有効期限

雇用保険被保険者へと与えられる番号であることから、「雇用保険番号は転職や退職の際に変わったり、失われたりするのではないか」と考える方もいるでしょう。

しかし制度上、雇用保険番号は転職や退職により変わることはなく、労働者は基本的に別の就職先に就いても同じ番号を使い続ける仕組みとなっています。

しかし、雇用保険番号を未使用のまま7年間が経過した場合は、その際には雇用保険番号は喪失します。この場合の未使用とは、雇用保険に加入していない状態、つまり企業に雇用されていない状態のことを指します。

よって、企業に雇用されていない失業者の状態では、最後の離職日から7年間が雇用保険番号の有効期限ということになっています。

1-2.雇用保険被保険者証の取得方法

雇用保険番号は、労働者が雇用保険に加入した時に自動的に与えられます。ただし、雇用保険番号を知るためには、雇用保険被保険者証を取得する必要があります。

ここからは、雇用保険への加入条件から、雇用保険被保険者証を取得するまでの流れまでを詳しく紹介します。

雇用保険へ加入するためには、具体的に以下の条件を満たす必要があります。

- ・一週間の所定労働時間が20時間以上

- ・31日以上継続して雇用される予定である

- ・雇用保険の適用事業所に雇用されている

それぞれ大まかに、労働時間・雇用期間・労働者を雇う側の事業所についての条件であることが分かります。3つ目の条件に関しては、従業員を一人でも雇っていれば雇用保険の適用事業主となるため、条件を満たさないことはまず無いと言っても過言ではありません。

また、上から2つの条件を満たしてさえいれば、正社員でなくアルバイトやパート、派遣労働者として雇われていても、雇用保険への加入条件を満たす対象者となります。

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入した際にハローワークから会社へと交付されます。本来であれば、労働者に対して雇用保険被保険者証を「雇用保険のしおり」とともに渡すことを国が推進しています。

しかし、紛失などのトラブルを避けるため、交付されてすぐに会社から労働者本人へと渡されるわけではなく、労働者が退職するまでは会社側が保管する場合が多くなっています。

そのため、労働者が雇用保険被保険者証を受け取るタイミングは、基本的に職場の退職時となるケースも少なくありません。

そして、雇用保険被保険者証を受け取る方法としては、主に会社での手渡し・自宅への郵送の2通りとなっています。

1-3.雇用保険被保険者証と離職票の違い

雇用保険被保険者証と似た書類として離職票があります。共に退職時に労働者が事業者から受け取る書類ですが、この2つの違いとは一体何なのでしょうか。

雇用保険被保険者証・離職票それぞれの用途や発行方法を、以下に説明します。

| 雇用保険被保険者証とは? |

| 雇用保険に加入している、もしくは加入していたことを証明する書類です。 雇用保険被保険者証には、雇用保険者番号が記載されており、入社時や加入条件を満たした場合に会社から手続きをしてもらい、発行されます。 |

| 離職票とは? |

| 失業給付を受け取る際に必要な書類です。 離職票には在職中の給料額や退職理由が記載されており、退職時、もしくは退職後に会社から郵送され、受け取ることが基本です。 |

まず、共通点としては、雇用保険加入者が受け取る時期に加え、どちらも求職の申し込みをする際にハローワークに提出する書類であるということが挙げられます。

雇用保険被保険者証と離職票の違いはその「役割」です。雇用保険被保険者証は雇用保険に加入していることを証明するための書類ですが、離職票は求職者が失業給付金の受給資格を示すために必要な書類となっています。

2.雇用保険番号が会社でも分からないときの確認方法

雇用保険番号は主に転職の際にのみ使う番号であり、退職の際には雇用保険番号の記された雇用保険被保険者証を受け取るため、基本的には必要な時にすぐ確認できます。

しかし、雇用保険被保険者証を紛失してしまった場合などには、雇用保険番号を確認しなければならないこともあります。そのため、前に勤めていた会社に問い合わせるという手順が普通ですが、それでも分からない場合はハローワークに確認する必要があります。

ハローワークにて、「雇用保険被保険者証再交付申請書」という書類に必要事項を記入して提出すれば、その場で雇用保険番号の記された雇用保険被保険者証を受け取ることができます。

雇用保険番号を確認する際のハローワークに指定はなく、最寄りのハローワークでも手続きを行うことが可能です。また手続きの際は、免許証など個人情報の記された身分証明書を持参する必要があることを覚えておきましょう。

ただし、ハローワークで調べても雇用保険番号の履歴が見つからない場合もあります。

このような場合は、雇用保険番号自体を再発行してもらいましょう。以前の雇用保険番号が見つからなかったとしても、再発行さえすれば問題なく求職活動に移ることができます。

3.雇用保険番号の管理には電子化がおすすめ

雇用保険番号は基本的に会社が管理しているものであるため、管理方法についても会社側が考える必要があります。会社での雇用保険番号の管理方法として、人事担当者におすすめな手法が「電子化」です。

雇用保険番号は、雇用保険被保険者証に記載された形で会社に保管されるケースが一般的です。このような形では、労働者の退職時に雇用保険被保険者証と同時に雇用保険番号も受け渡されることとなります。

しかし、受け渡しを済ませたにもかかわらず、雇用保険被保険者証の紛失などが理由で、すでに職場を離れた離職者が会社に雇用保険番号を聞いてくることは少なくありません。

このようなケースが起きた場合、すでに雇用保険被保険者証を受け渡してしまっているため、会社側も雇用保険番号を調べる手段が無くなってしまいます。

しかし、雇用保険番号を電子化して管理することで、こういった事態を避けることができます。具体的な手法としては、まず雇用保険番号を電子化し、データとして会社側で保管します。そして、雇用保険被保険者証自体はデータ入力後は労働者に返します。

こういった手順を取ることにより、会社内での雇用保険被保険者証の紛失を防止しつつ、確実に雇用保険番号を抑えておくことができます。

「雇用保険番号の管理が大変になってきた…」

「雇用保険被保険者証を紛失してしまったかもと考えることが多くなった!」

上記のように考えている方は、ぜひ雇用保険番号の管理に「電子化」も検討してみてください。

4.まとめ

雇用保険番号は「労働者1人1人に与えられた番号」であり、労働者の転職や退職の際に必要となります。基本的には転職や退職で雇用保険番号が変わることはありませんが、例外として、雇用保険番号には、雇用保険に加入していない状態では有効期限があるため気を付けておきましょう。

雇用保険番号の記された雇用保険被保険者証は、労働者が雇用保険に加入すると自動的に会社へと送付されます。雇用保険被保険者証を見れば雇用保険番号を確認できますが、もしも雇用保険被保険者証を紛失してしまった場合に、会社やハローワークに確認する必要があります。

会社側の雇用保険番号の管理方法としては、電子化がおすすめです。電子化により会社内での雇用保険被保険者証の紛失を防止しつつ、より確実に雇用保険番号を抑えておくことができるでしょう。

-

人事・労務ご担当者様必見!雇用保険・社会保険・労働保険の電子申請クラウドシステム。

-

マイナンバー対策はお済みですか?

マイナンバーの管理ルールに基づいた適切な取り扱いが行えます。 -

離職票などの配付もシステム内で完結。マイナンバーの収集も安全かつ効率よく。ワークフロー・クラウドシステム DirectHR

-

入力をしない・させない、だから迷わない年末調整申告を実現!法令改正にもスムーズに対応。

「年に1回の作業だからこそ」申告者の煩わしさを軽減します。 -

#年末調整 #スマホで申告 #問い合わせ減少

-

#年末調整 #使いやすさ #わかりやすさ

-

マイナンバーや手続進捗管理も国内データーセンターで高セキュリティ管理。年間340万を超える電子申請の実績!

-